书画用印,始为印记,实证也。宋元以后文人画兴起,印就成了画面的一个重要组成部分。大凡具有较深造诣的书画家,都相应的知道如何用印,如何用的巧妙,以及如何用印去补救画面。其实,用印是一个不大不小的学问。

时下书画家满街跑,我见过不少人在用印方面不讲究,诸如印工拙劣、款印不合、画蛇添足,更有甚者连押印的基本常识也不懂,下面垫一块软橡胶之类的东西,蘸一些非专业的印泥,一边用力下押、一边前后左右摇晃,印出的感觉就象被人踩过的面包,真把印给糟塌了。

下面简要的谈一下用印的常识:

一、选印:书画用印,务求与自己作品的风格面貌相吻合,反差不能太大。如:细朱文不宜押在国画的大写意或书法的狂草里面。反之,雄浑粗旷的印文放在文秀隽雅的书画作品中也不协调;其二,所选印章一定为石质,其他材料不宜入画;其三,刻工务求上乘,应与书画作品的水平相齐或高于书画作品,从而锦上添花;其四,印的大小、虚实、朱白印文的选择应依据画面的需求,“量力而行”,做到大印不跳、小印不浮。

二、印与款:署名之印用的最多亦最为重要,切不可马虎随意,一般意义上来讲,印不应大于款。印大,就碍眼,就向外跳。另外,单印不计朱白,双印须朱白合用。

三、闲印:所谓“闲印”,其实不闲。画面中的每一方印都在起着点晴、补救、呼应、相承的作用。一幅自身完整的作品,无论书法绘画,印章的应用都该慎之又慎,或虚或实,不可多用。闲印只是在画面需要补救的时候,有意识的加强画面某一块面的份量,或有意识的增加画面的装饰效果,有的放矢,才能达到锦上添花的作用。时下有好多人热衷于在书法作品上大押其印,给观者增加了一些杂乱的感觉,破坏了书法流畅的气韵之美。况且印文与书作又无联系,纯属“闲印”,似不可学。

四、印泥:书画印泥不同于办公室所用的印泥,其区别在于办公印泥油大色艳,押到宣纸上油渍四溢,色浮易俗。书画印泥是工艺非常复杂的特制品,以杭州的“西冷”、漳州的“八宝”印泥为佳。印泥色彩的选择应视作品的色调而择取,朱砂适宜于书法,朱膘适宜于国画。其他诸如黑白黄赭之类的新兴印泥更需慎用。总之,印泥的正确使用应是色彩明亮而又沉稳,感官温润而不油腻。押出来的印蜕要求画面清淅,色泽饱满而无油渍。

五、押印:押印是非常讲究的活儿,古人押印有特制的“印规”,可以在同一位置上重复叠押,打出的印痕可以成凸状。色彩丰润、饱满、厚重。现在好多人都不知“印规”为何物了,但押印还需讲究一些:其一,每次用印完毕,清理印面的油垢,以备下次使用;其二,打印泥。右手拿印、左手拿印盒,使印在印盒中旋转打粘(边打边粘),印泥始终为球状。如此,印泥的油才不会溢出,油和泥才会均匀的粘附到印面之上;其三,押印,在台平之上、画面之下垫一本书或类似其他平整的东西,直压。万不可垫软塑胶或在毛毡上直接押印,亦不可在押印的同时前后晃荡,那样会失去篆刻本来的面目。

总而言之,画面统一协调是美的基础,印章是其中的一分子,只有有机的配合才能相得益彰,锦上添花。

刘怀勇

2001年12月31日 于煮墨山房

● 天分高,后天勤,学养厚,人格正。是我评判一个画家的四项基本条件。

● 正大、圆融、深邃、自然。是我的美学追求,亦是我渐趋成熟的美学体系。

● 扬长补短,“技”与“道”双修。是我的教学方法,亦是我的学习方法。

● 中国画的教学,最忌停滞在单一“技”的层面,尤其单打一的小狗、小猫,梅花、牡丹、大虾之类,束人思想与手脚,误人子弟。正确的教学方法应该是启发式的“开智慧之门”,并不拘于某家某派,以大的艺术规律为导向,着重于语言与形式的分析,着重于“技”与“道”的双修,着重于观念与时代的同步。一以贯之,触类旁通,从真正意义上进入中国画玄冥而幽深的堂奥之境。

● 中国画比功夫,不论天、不论年,比课时、比“费纸三千”的韧性。悟性再好,没有一千张画作底,很难登堂入室。

● 我们搞局部临摹,要解决两个问题:一是物象的结构关系;二是笔墨的结构关系。这两种关系,就是中国画的语言。

● 用墨之道,要先洗净毛笔,然后在笔尖蘸浓墨。落笔之后,要一笔用尽,画完。要学会在纸上调锋,在纸上调色,在纸上调墨。

● “技进乎道”,“书写”永远是中国画的生命。

● 写生,不只是“采风”,而是灵与肉的亲和。

● 毛笔不能当拖把用。用笔一定要有轻重提按,要一波三折,要表现圆融。不要画“徒手线”。只要毛笔落在纸上,就得落笔成形、落墨成趣,笔墨成章。无此三者,“下笔有神”是达不到的。

● 中国画讲究书写性,即上一笔与下一笔之间是有“联觉”的。笔墨的提按转折与结构有关系。

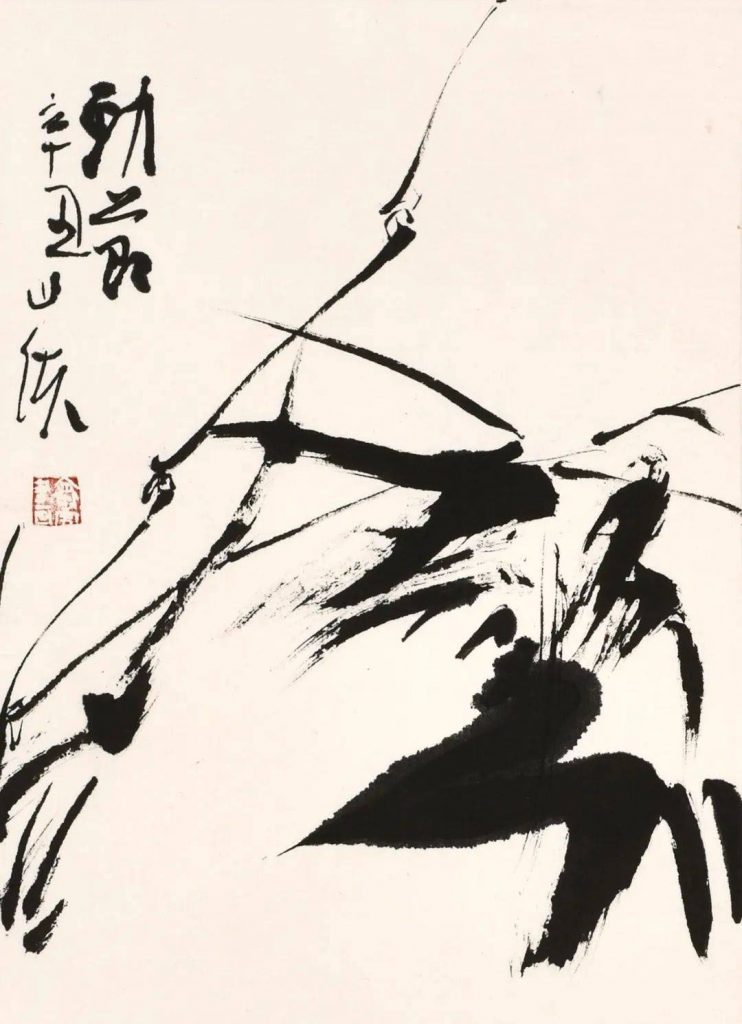

● 大写意同样需要细腻,在点线的形质上要求更高。大胆,果决,到位。

● 险绝的笔墨气象可以营造一个相对独立的视觉空间。

● 中国画的用笔像老牛耕地,把底土翻出来,沉着有力。点、线要力透纸背,斩钉截铁,做到入木三分,笔能扛鼎。要注意点、线的形质。

● 用笔之道,要干而不燥,湿而不滞,宜快中求慢,所谓书法用笔,莫不如此。轻重徐疾,提按顿挫, 干湿燥润,融千笔万笔于一笔,此中国画“一笔画”是也。

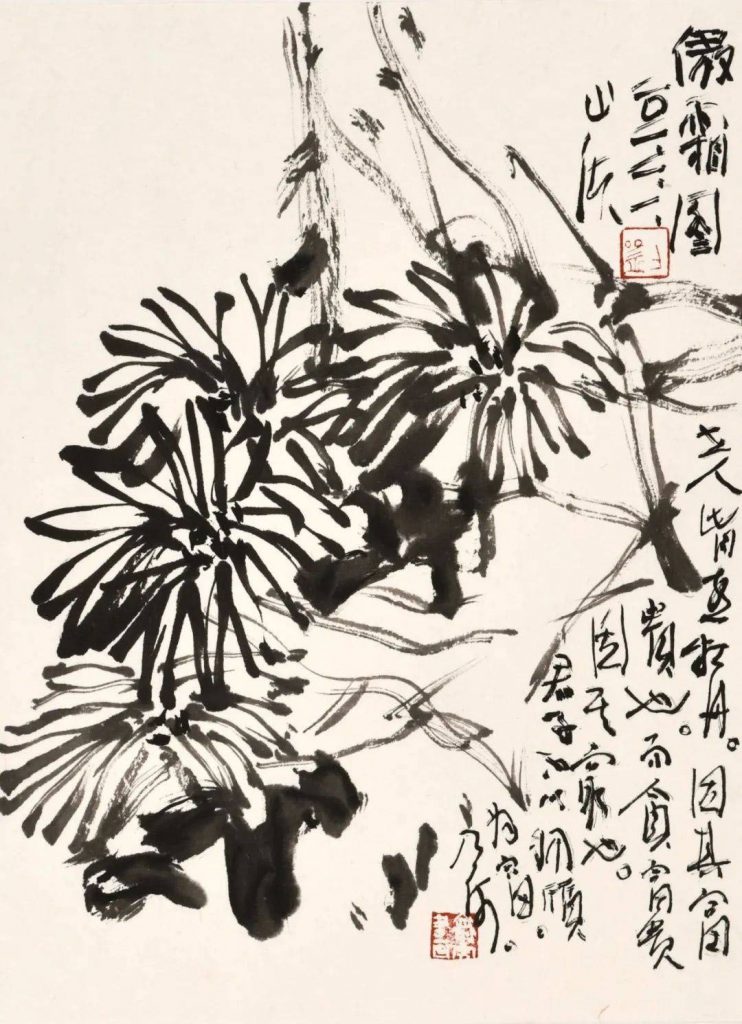

● 不管用色用墨,只要是写意画,一定要有“浓淡干湿”四个字。

● 既分又合的八种笔墨关系是:皴擦点染,干湿浓淡。

● 用笔一定要有提按。光滑的东西帅气,但漂浮;毛的东西则气古而味厚。只毛不爽也不行,要有对比。

● 没有对比,就没有画面。

● 构图是一种学养,更是一种智慧,所以不可以教授。非志士高人,巨可言妙也。

● 点、线、面,黑、白、灰,是画面的大关系;皴擦点染,浓淡干湿,提按顿挫,轻重徐疾,是画面的小关系。取其一而成画者,匠也,化而为一者,家也。

● 用笔要做到:毛而不散,干而不燥,湿而不烂,快而不滑,慢而不滞。

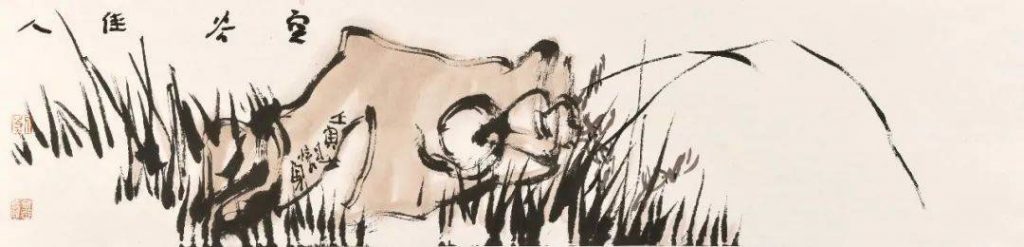

● 中国画每一笔都要留白。它不讲究立体感,不讲究光,讲究心里空间的“厚”。

● 尖、圆、齐、健,是毛笔的四德亦是毛笔的四大功用。只取其一,身单力薄。合而用之,其妙无穷。

● 笔落在纸上,哪怕是一横,一点,都有一个起、承、转、合的关系,都是一个生命的“完成式”。

● 虽用枯笔,力是要送到底的。做到有形、有性。

● 单线是轮廓,复线是结构。轮廓是为结构服务的。轮廓线不宜画的太长,不要先把轮廓画好了,再往里面填东西。要从内里向外画,“先填馅,后包皮”,从里面画起,最后勾线。

● 中国画的线是有生命的线,是鲜活的。把它画出生命意味来了,才是高级的。

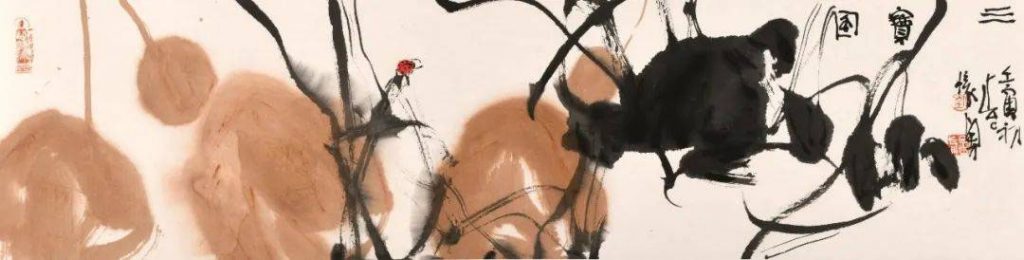

● 石涛讲的“一笔画”,从浓到淡,从干到湿,其气息是相连的。

● 纤细是种毛病。纤细会弱。再细,也要绵劲有力。再细也要有提按。

● 曲线才能产生美。曲中求直,是中国画的辩证美学。

● 山水画的上色至少三遍,即厚又透明是为得法。用色之妙,宜随调随用。

● 借鉴。 我只借你的镜子,但反照自我。借鉴可以,但不要丢失自我。

● 你自己要尽早设定一个“核”(主功专业),以核为圆心,以认知为半径,圈定自己的学习范围,努力使这个核不断壮大。

● 你自己要尽早设定一个“点”(生活),以点为支撑,以专业为杠杆,努力使这个点不断牢固、增高,同时延伸你的专业杠杆。

● 你自己要尽早设订一个“风格”(审美取向),以“风格”为灯塔,以借鉴与思辨为途径,渐习渐深,不断修正,努力使这个“风格”走向成熟。

● 中国画家靠的是修为。文人画是“养”出来的,“玩”出来的,不是“造”出来的。

● “形”有两个概念,一是物象之“形”,二是点线之“形”。

● “笔墨”只有在“跳”的过程中才会有节奏感。相近则“平”,去远则“花”。妙在隔步之间也。

● 浑不能厚则脏。笔墨之道妙在一个“揉”字,皴、擦、点、染,浓、淡、干、湿,如同巧妇圈面,非“揉”不能“细劲”,故又有“和面”之谓。

● 有意味,有形式,有虚实,有浓淡,有人意想不到的意蕴,堪称画意。

● 融不进画面的东西,不管是什么,有多么好,都是多余的。

● 焦墨是救画的,不得已而为之。

● 老汤是“通气”的,是没有办法的办法。

● 创作,最难能可贵的是个性的张扬。个性建立在共性的基础之上。

● 创作,是一种不可重复的艺术劳动。

● 一个真正意义上的中国画大家,必须具备天纵的才情和后天持之以恒的努力学习,而且是“技”与“道”全方位的修为,二者合一,得天独厚,方可能进入一种理想的高境地。